讲述人:民二庭法官 赵红肖

讲述人:民二庭法官 赵红肖

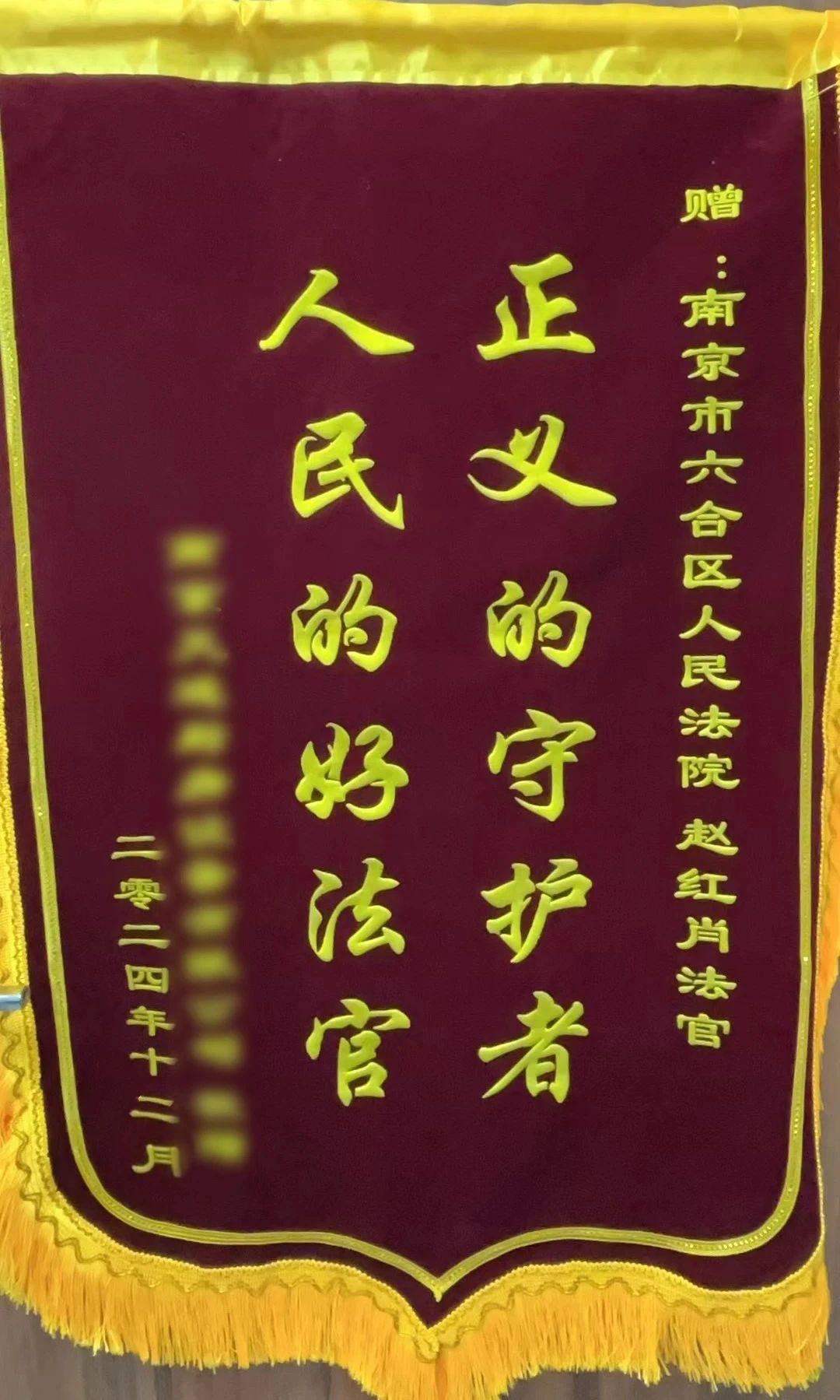

岁末年初,一个工作日的早上接到了一通电话,一名案件的原告在诉讼服务大厅等候,要当面送上感谢信和锦旗。欢喜之余,我又感慨万千,被当事人认可,为当事人解忧,是一名法官向人民交的最好答卷吧。

这是一起案由常见的买卖合同纠纷,也是我2024年办的最后一起案件。原告经人介绍在2020年为某旅游开发项目供应了厨房设备。但原告没有书面的买卖合同,也没有与买受人进行货款结算的书面证据,原告保留的货款证据只有零散的微信聊天记录和厨师在设备清单上的签名。三年多来,原告没有拿回一分钱货款。

2024年9月,原告诉至法院,庭审中被告对合同相对性予以否认,并不认可原告供货的旅游项目是其公司所承接。另,被告公司的法定代表人王某身份具有多元性,王某作为法定代表人的旅游公司有三家,一时之间,案涉厨房设备的采购方如何确定,陷入僵局。如果简单按照民事案件举证责任分配原则一判了之,原告可能因证据不足及买卖合同主体的不确定而败诉。

庭审后,我反复思索,决定尽最大努力梳理证据,还原事实真相。我一边查询王某名下三个公司的关系,一边查找了解当时供货事实的人员联络方式。在年末一个个加班的晚上,我拨打了数十通电话,最终与部分微信聊天记录的对接人、厨师及被告公司的一名高管取得联系。在多番询问下,了解到案涉项目被告做了一半就撤场了,因被告没有赚到钱,也没有与原告签订书面合同,且被告认为原告主张的货款价格过高,最终导致双方陷入“拉锯战”。找到症结所在后,我分别在电话中向当事人进行了释法明理,并请被告的高管劝说王某积极出面商谈解决方案。近一个月的电话沟通,持续跟进,原、被告之间的对抗及差距越来越小,最终在法院的主持下双方在12月底达成了一次性付款的调解方案。

“法官的耐心倾听,细致执着,严谨专业,让我们感受到了法律的温暖和正义的力量,让我们对法治社会有了更深的体会。”原告在感谢信中如是说。

办案,办的不是冰冷的法条,更不是简单的举证责任分配。审判,不是审结一起案件,而是真正化解当事人的矛盾,定分止争。努力,被当事人看见;公正,在案件中实现;温暖,在法官与当事人之间互相传递,这是一名法官最大的荣耀吧!